Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Ventriculite

Expert médical de l'article

Dernière revue: 04.07.2025

Si un médecin diagnostique une ventriculite, cela signifie qu'une complication est apparue, menaçant non seulement la santé, mais aussi la vie du patient. Cette pathologie est une réaction inflammatoire affectant les parois des ventricules cérébraux: il s'agit d'une maladie infectieuse intracrânienne grave qui se développe chez les patients souffrant de divers troubles du système nerveux central; le problème principal peut notamment être un traumatisme crânien, une intervention chirurgicale intracrânienne ou des maladies infectieuses et inflammatoires. Le taux de mortalité dû aux complications est très élevé. [ 1 ]

Épidémiologie

Si l'on examine les données statistiques sur la ventriculite, on constate que la plupart des auteurs mentionnent la fréquence des cas, soit en fonction de leur cause, soit comme complications d'autres pathologies du système nerveux. Il n'existe pas de statistiques spécifiques sur la ventriculite.

Selon le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, en général, les lésions infectieuses du système nerveux central occupent la onzième place parmi toutes les infections hospitalières, avec un taux d'incidence de 0,8 % (plus de 5,5 mille patients par an).

À ce jour, le type pathogénique le plus étudié de la maladie est la ventriculite, qui se développe suite à un drainage ventriculaire. Dans ces cas, la ventriculite se développe chez 0 à 45 % des patients. Si l'on considère la fréquence des complications en fonction de la durée du drainage, ce chiffre est de 11 à 12 patients pour mille jours de drainage. Parallèlement, le nombre de cas diminue progressivement au fil des ans, ce qui pourrait s'expliquer par l'amélioration des techniques de manipulation et de diagnostic, ainsi que par l'optimisation de la qualité de traitement des instruments chirurgicaux.

Certains experts ont établi un parallèle entre la survenue de ventriculite et de méningo-encéphalite après des interventions neurochirurgicales. La prévalence de ces pathologies, selon diverses sources, est de 1 à 23 %: une telle amplitude de pourcentage est liée aux différents critères diagnostiques utilisés en recherche. De nombreuses études n'ont pris en compte que les cas où les cultures de liquide céphalorachidien ont révélé la croissance de certains micro-organismes pathogènes. [ 2 ]

L'incidence de la ventriculite associée au cathéter ventriculaire (ou ventriculite associée aux soins de santé) varie de 0 à 45 % selon la technique d'insertion et le traitement (généralement moins de 10 %).[ 3 ],[ 4 ]

Causes ventriculite

La ventriculite est une maladie infectieuse. Chez les nouveau-nés, l'infection survient in utero. Chez les patients plus âgés, les causes les plus fréquentes sont les suivantes:

- Traumatismes crânio-cérébraux ouverts, fractures de la base ou de la voûte crânienne, autres lésions endommageant les tissus cérébraux situés dans la zone périventriculaire, ainsi que la formation de fistules cérébro-spinales par lesquelles l'infection pénètre. Une réaction inflammatoire se développe lorsque la flore pathogène pénètre dans l'espace ventriculaire.

- Blessures crâniennes pénétrantes – en particulier, blessures par balle, pénétration de divers objets étrangers, ce qui entraîne la pénétration d’une infection dans le tissu cérébral.

- Un abcès cérébral localisé près du système ventriculaire. Lorsque la lésion s'ouvre spontanément, son contenu purulent interne s'infiltre dans le ventricule ou dans l'espace périventriculaire. Une ventriculite se développe alors.

- L'inflammation du cerveau, l'encéphalite, peut se propager aux ventricules - en particulier, des agents infectieux pénètrent dans la cavité ventriculaire.

- Inflammation purulente des méninges. Les méninges spinales sont adjacentes à l'espace sous-arachnoïdien, rempli de liquide céphalorachidien et faisant partie du système général du liquide céphalorachidien. La flore pathogène pénètre dans les voies spinales et se propage par les ventricules, provoquant un processus inflammatoire tel qu'une ventriculoméningite.

- Opérations neurochirurgicales. En cas de violation des règles d'asepsie au niveau des ventricules cérébraux lors d'une intervention, la pénétration d'un agent infectieux dans l'espace ventriculaire est possible. Ceci est possible en cas de stérilisation insuffisante des instruments chirurgicaux, tels que les aiguilles de ponction, les drains, etc.

Les facteurs de risque accrus de développement d’une ventriculite comprennent les cas de traumatisme et d’autres blessures crâniennes, les manipulations chirurgicales sur le cerveau et l’infection intra-utérine du fœtus (processus septiques). [ 5 ]

Facteurs de risque

Le groupe à risque de développer une ventriculite comprend les patients présentant les caractéristiques suivantes:

- pathologies oncologiques, troubles hématologiques chroniques;

- toxicomanie, dépendance chronique à l’alcool;

- traumatismes crâniens fréquents;

- troubles endocriniens;

- états d’immunodéficience d’origines diverses (maladies génétiques, infection par le VIH, asplénie, etc.);

- vieillesse (plus de 70 ans). [ 6 ]

Les facteurs de risque supplémentaires pour le développement d'une ventriculite comprennent:

- visite tardive chez le médecin (plus tard que le troisième jour à partir du moment où le processus pathologique s'est développé);

- premiers soins prodigués de manière incorrecte au stade préhospitalier ou absence d’assistance nécessaire;

- athérosclérose artérielle cérébrale avec signes d'insuffisance cérébrovasculaire sur fond d'hypertension.

Si le patient appartient à l'un des groupes à risque ou présente l'un des facteurs de risque, cela indique clairement une forte probabilité d'une évolution grave ou compliquée de la pathologie, qui peut nécessiter une utilisation d'urgence et compétente de mesures thérapeutiques et de réadaptation. [ 7 ]

Les facteurs importants dans le développement de la ventriculite sont:

- présence de sang dans les ventricules ou l’espace sous-arachnoïdien;

- présence d’autres infections systémiques;

- fuite de liquide céphalorachidien, en particulier chez les patients souffrant de lésions pénétrantes de la tête;

- drainage prolongé des ventricules cérébraux et introduction de liquides de lavage dans ceux-ci.

De nombreux experts soulignent l'implication de la collecte fréquente de LCR par cathétérisme pour examen dans le développement d'une ventriculite. Selon certaines informations, si le cathétérisme se poursuit pendant plus d'une semaine, cela augmente significativement le risque de développement d'un processus infectieux. Cependant, la question de la durée du drainage et de la nécessité d'un remplacement prophylactique du cathéter reste controversée. Certains auteurs suggèrent de tunneliser le cathéter pour réduire le risque de ventriculite, du trou de trépan jusqu'à la zone de sortie de la peau. Il est recommandé de pratiquer une indentation de moins de 50 mm à partir du trou de trépan, ou de faire sortir le cathéter dans la région thoracique ou dans le segment supérieur de la paroi abdominale antérieure. [ 8 ]

Pathogénèse

Un agent infectieux peut pénétrer dans les ventricules cérébraux de différentes manières. Ainsi, le développement d'une ventriculite peut être lié à l'introduction directe de micro-organismes pathogènes provenant de l'environnement extérieur. Cela se produit lors de lésions cranio-cérébrales ouvertes, lors d'interventions neurochirurgicales; par exemple, la zone à risque inclut des interventions telles que la mise en place d'un drainage ventriculaire chez les patients présentant des hémorragies crâniennes, une hydrocéphalie aiguë, une dérivation valvulaire spinale et d'autres interventions à accès ouvert. La propagation de l'infection par contact lors de l'ouverture d'un abcès cérébral dans le système ventriculaire, la propagation hématogène lors de la circulation sanguine de bactéries, ou encore la pénétration céphalorachidienne lors du reflux du liquide céphalorachidien chez les patients atteints de méningite primaire ou secondaire ou de méningo-encéphalite sont également possibles.

On suppose que le flux inverse du liquide céphalorachidien se produit lors de la transformation du mouvement pulsatile du liquide céphalorachidien par une détérioration de l'élasticité des espaces sous-arachnoïdiens intracrâniens, qui est causée par des changements inflammatoires ou une hémorragie. [ 9 ]

Le mécanisme indiqué du développement de la ventriculite détermine l’association fréquente de la maladie avec un processus inflammatoire des méninges. [ 10 ]

L'ouverture d'un abcès cérébral dans le système ventriculaire peut également entraîner une ventriculite. Mais une autre variante, dite « miroir », est également fréquente: en cas d'évolution compliquée de la ventriculite, un foyer d'encéphalite se développe dans les tissus adjacents, entraînant la formation d'un abcès cérébral.

Symptômes ventriculite

Si une ventriculite se développe sur fond de traumatisme pénétrant ou de plaie, le patient présente une détérioration générale importante et soudaine de son état de santé. La température corporelle augmente et dépasse 38 °C. Un tableau similaire est observé lors de l'ouverture spontanée d'un abcès cérébral. Si les patients sont conscients, ils se plaignent le plus souvent de violents maux de tête et d'une agitation croissante. On observe une augmentation significative du rythme cardiaque (plus de 120-130 battements par minute), une pâleur ou une rougeur de la peau (particulièrement visible au visage), un essoufflement et des vomissements, qui ne s'améliorent pas après. Le syndrome méningé est clairement défini.

L'activité motrice accrue (agitation psychomotrice) est remplacée par des crises tonico-cloniques ou cloniques. Lors des crises, on observe une altération progressive de la conscience. Le patient devient léthargique, inhibé, somnolent: la stupeur débute par une chute progressive vers un état comateux. L'organisme du patient est épuisé, ce qui peut s'accompagner d'une légère baisse de température jusqu'au niveau de la sous-fibrillation, ainsi que d'une diminution de l'intensité des manifestations méningées.

Si une ventriculite se développe chez un nouveau-né suite à une infection intra-utérine, il s'agit d'un processus inflammatoire séreux asymptomatique. La pathologie est diagnostiquée par échographie. Lorsque la pathologie se développe comme une complication septique, les symptômes pathognomoniques sont absents, mais l'état du bébé s'aggrave significativement. [ 11 ]

Le tableau clinique initial de la ventriculite se manifeste rapidement, car elle se développe littéralement « sous nos yeux ». Les symptômes sont des céphalées diffuses intenses et des vomissements, sans nausées ni soulagement. L'état général se dégrade rapidement. Les états graves s'accompagnent de fréquentes alternances d'excitation et d'apathie, de crises convulsives, d'hallucinations et de troubles de la conscience, ainsi que d'un état de stupeur et de coma.

Les signes suivants sont considérés comme pathognomoniques de la ventriculite:

- hyperesthésie (sensibilité accrue);

- symptômes musculo-toniques;

- syndrome douloureux.

L'hypersensibilité au cours du développement d'une ventriculite se traduit par une augmentation de la sensibilité au son, à la lumière et au toucher. Un signe musculo-tonique prononcé est la rigidité des muscles occipitaux (tonus accru), qui peut être détectée en inclinant passivement la tête pour tenter de ramener le menton vers la poitrine. L'état d'hypertonie musculaire peut également être identifié par la posture particulière du patient: allongé sur le côté, le dos cambré, la tête rejetée en arrière, les jambes repliées sur le ventre.

Le syndrome douloureux affecte la tête, les yeux et est observé aux points de sortie du nerf trijumeau, dans la région occipitale et les pommettes. [ 12 ]

Ventriculite chez les nouveau-nés

Le diagnostic et le traitement des anomalies congénitales du système nerveux central associées au développement d'une ventriculite constituent un enjeu médical majeur, cette pathologie étant devenue de plus en plus fréquente ces dernières années. La ventriculite purulente est une complication intracrânienne particulièrement grave causée par l'entrée de microflore dans les ventricules cérébraux. Il n'existe pas d'image tomodensitométrique caractéristique de cette pathologie. Elle peut être détectée par la percée d'un abcès dans les ventricules, par la formation d'une fistule céphalorachidienne communiquant avec les ventricules, ou par des manifestations cliniques et l'examen du liquide céphalorachidien. [ 13 ]

Le développement d'une méningo-encéphalite purulente et d'une ventriculite est possible en cas d'hydrocéphalie occlusive interne progressive. Cette complication peut résulter d'une infection ascendante, en cas d'association d'une anomalie congénitale du système nerveux central et d'une hernie spinale infectée, ou d'une hydrocéphalie isolée avec généralisation d'une méningo-encéphalite.

Les signes cliniques caractéristiques de l'hydrocéphalie et de la ventriculite sont une croissance rapide du périmètre crânien, une tétraparésie spastique, des manifestations méningées marquées et une hyperthermie stable et prolongée. En cas de coexistence avec des hernies cérébro-spinales, les symptômes sont complétés par une paraparésie inférieure, un dysfonctionnement des organes pelviens et la présence d'un sac herniaire tendu.

L'évolution du processus inflammatoire est généralement sévère, sur fond d'insuffisance neurologique grave. Compte tenu de la complexité du traitement, du taux de mortalité et de la gravité du handicap, il est important d'améliorer les mesures préventives lors de la planification de la grossesse. Il est important de réaliser un diagnostic prénatal qualifié et, si nécessaire, un traitement progressif dès les premiers mois de la vie du bébé, avant l'apparition de complications et d'une décompensation. Il est recommandé de ne réaliser ce traitement que dans une clinique ou un service neurochirurgical spécialisé.

La neuroéchographie est considérée comme la méthode de dépistage la plus informative pour la détermination morphologique des lésions cérébrales chez l'enfant en période néonatale. Elle présente la plus grande valeur diagnostique pour identifier les anomalies congénitales du système nerveux central, l'hydrocéphalie interne, les hémorragies périventriculaires et la leucomalacie au stade de la formation de kystes. [ 14 ]

Formes

Les premières informations sur l'existence de la ventriculite ont été obtenues il y a près d'un siècle. Elles ont été publiées par l'Américain S. Nelson, spécialiste en pathohistologie. Un peu plus tôt, des hypothèses avaient été émises concernant l'appartenance de l'épendymatite granuleuse à des lésions chroniques de l'épendyme cérébral: selon les médecins, cette pathologie pourrait se développer comme une complication de la tuberculose, de la syphilis, de l'intoxication alcoolique chronique, de l'échinococcose, de la démence sénile et d'autres pathologies chroniques du système nerveux central. Les travaux du Dr Kaufman, qui estimait que les principaux facteurs de développement de la maladie étaient les lésions traumatiques et alcooliques, ainsi que les processus infectieux aigus, étaient importants.

Les descriptions de la maladie par Nelson incluent une analyse de la forme chronique de l'hydrocéphalie. Le médecin a notamment souligné les difficultés à déterminer l'étiologie de l'épendymatite granuleuse, cette pathologie pouvant être de nature inflammatoire ou non inflammatoire. [ 15 ]

Par la suite, d'autres termes ont été utilisés en médecine pour caractériser la maladie: épendymatite, épendymite, abcès intraventriculaire, empyème ventriculaire et même ce qu'on appelle la « pyocéphale ». Après l'hypothèse du développement d'un processus inflammatoire intravasculaire, le terme chorioépendymatite a été introduit en médecine par le Dr A. Zinchenko (il y a une cinquantaine d'années). De plus, les types suivants de la maladie ont été définis:

- ventriculite non spécifique (pathologie allergique, infectieuse, virale, sinusogène, amygdalienne, rhumatismale, otogène, post-traumatique et d'intoxication);

- ventriculite spécifique (pathologie tuberculeuse, syphilitique, parasitaire).

L’évolution de la maladie a été divisée en stades aigus, subaigus et chroniques.

Selon la qualité de la dynamique cérébrospinale, les types de pathologies suivants ont commencé à être distingués:

- ventriculite occlusive sur fond d'oblitération des voies du liquide céphalo-rachidien;

- ventriculite non occlusive en phase d'hypersécrétion ou d'hyposécrétion (variante fibroscléreuse avec hypotension).

Plus tard, le terme « épendymatite » a été à peine utilisé dans les milieux médicaux. Le terme « ventriculite » s'est répandu et peut se manifester sous les formes suivantes:

- forme primaire, causée par la pénétration directe de l'infection dans les structures ventriculaires - par exemple, lors de blessures et de plaies pénétrantes, d'opérations chirurgicales;

- forme secondaire, qui se produit lorsque des micro-organismes pathogènes pénètrent dans le corps à partir d'un foyer existant - par exemple, en cas de méningo-encéphalite, d'abcès cérébral.

Complications et conséquences

À mesure que le processus inflammatoire du système ventriculaire (ventriculite) se développe, du pus pénètre dans le liquide céphalorachidien. Ce liquide devient alors plus visqueux et sa circulation est perturbée. L'état s'aggrave si les canaux du liquide céphalorachidien sont obstrués par des accumulations de masses purulentes. La pression intracrânienne augmente, les structures cérébrales sont comprimées et un œdème cérébral se développe.

Lorsque le processus inflammatoire se propage au quatrième ventricule, la cavité de ce dernier se dilate et l'hydrocéphalie qui se développe entraîne une compression du tronc cérébral adjacent. Les centres vitaux situés dans la moelle allongée et le pont sont touchés. L'augmentation de la pression entraîne des troubles respiratoires et cardiovasculaires, augmentant significativement le risque de décès du patient. [ 16 ]

La conséquence la plus grave de la ventriculite est le décès. Dans d'autres cas, une invalidité et une démence sont possibles.

Les patients guéris peuvent ressentir des effets résiduels sous forme d’asthénie, d’instabilité émotionnelle, de maux de tête chroniques et d’hypertension intracrânienne.

Conditions nécessaires au succès du traitement des patients atteints de ventriculite:

- des mesures diagnostiques opportunes et complètes avec une thérapie adéquate et compétente;

- approche individuelle et globale;

- assainissement complet du foyer infectieux primaire. [ 17 ]

Diagnostics ventriculite

Le principal critère diagnostique de la ventriculite est un indicateur positif d’infection dans le liquide céphalo-rachidien, ou la présence d’au moins deux symptômes caractéristiques de la maladie:

- un état fébrile avec une température supérieure à 38 °C, des maux de tête, des signes méningés ou des symptômes de nerfs crâniens affectés;

- modifications de la composition du liquide céphalo-rachidien (pléiocytose, augmentation de la teneur en protéines ou diminution de la teneur en glucose);

- la présence de micro-organismes lors de l'examen microscopique du liquide céphalo-rachidien coloré par Gram;

- isolement de micro-organismes du sang;

- un test de diagnostic positif en laboratoire du liquide céphalo-rachidien, du sang ou de l’urine sans détection de culture (agglutination au latex);

- titre d'anticorps diagnostique (IgM ou une multiplication par quatre du titre d'IgG dans les sérums appariés).

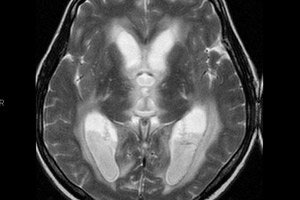

Les caractéristiques cliniques et neurologiques de la ventriculite, ainsi que les résultats des examens biologiques, sont d'une importance diagnostique décisive. La tomodensitométrie (TDM) permet de constater une légère augmentation de la densité du liquide céphalorachidien (LCR), due à la présence de pus et de détritus, ainsi qu'une diminution périventriculaire de la densité due à un œdème de l'épendyme altéré par l'inflammation de la couche sous-épendymaire. [ 18 ]

Dans de nombreux cas, le diagnostic de ventriculite est confirmé par la détection d'une localisation paraventriculaire de zones de destruction cérébrale qui communiquent avec la cavité ventriculaire, en combinaison avec d'autres symptômes. [ 19 ]

La méthode optimale pour la neurovisualisation d'une ventriculite est l'imagerie par résonance magnétique cérébrale (IRMD), FLAIR et T1-WI avec produit de contraste. Le plus souvent, des détritus et du pus intraventriculaires sont détectés, principalement au niveau des cornes occipitales ou des triangles des ventricules latéraux, parfois au niveau du quatrième ventricule, lors d'une IRM diagnostique chez un patient en position horizontale. Un autre signe IRM de ventriculite est la présence d'un contour rehaussé de la paroi ventriculaire (caractéristique de 60 % des cas). On observe également des signes de plexite choroïdienne, notamment un signal flou des limites du plexus choroïde élargi.

Dans la petite enfance, la neurosonographie est utilisée comme principale méthode de diagnostic: le tableau de la ventriculite est similaire en termes de signes à celui observé en tomodensitométrie ou en imagerie par résonance magnétique:

- augmentation de l’échogénicité du liquide céphalo-rachidien et détection d’autres inclusions échogènes dues à la présence de pus et de détritus;

- augmentation de l'échogénicité et épaississement des parois ventriculaires (en particulier, en raison de dépôts de fibrine);

- échogénicité accrue du plexus choroïde, avec flou et déformation des contours. [ 20 ]

Les tests comprennent des analyses de sang et de liquide céphalo-rachidien:

- la teneur en glucose du liquide céphalo-rachidien est inférieure à 40 % de la teneur en glucose du plasma (moins de 2,2 mmol par litre);

- la teneur en protéines du liquide céphalo-rachidien augmente;

- la culture microbiologique du liquide céphalo-rachidien est positive, ou l'agent pathogène est détecté dans un frottis de liquide céphalo-rachidien (avec coloration de Gram);

- une cytose du liquide céphalo-rachidien est observée avec un taux de neutrophiles de 50 % ou plus du contenu total;

- une leucocytose avec décalage de bande est observée dans le sang;

- les taux plasmatiques de protéine C-réactive augmentent. [ 21 ]

L'étiologie de la maladie est établie par l'isolement du pathogène par culture lors de l'ensemencement bactériologique du liquide céphalorachidien et du sang. Il est impératif de prendre en compte la durée et l'atypicité de la croissance en culture. Les tests sérologiques (RSK, RNGA, RA) impliquent l'étude de sérums appariés à intervalles de deux semaines. [ 22 ]

Les diagnostics instrumentaux comprennent l'imagerie par résonance magnétique ou par ordinateur, la neurosonographie et la ponction lombaire. L'encéphalographie permet d'évaluer l'état fonctionnel du cerveau et l'étendue des lésions du tissu nerveux. L'électroneuromyographie permet de déterminer la gravité des lésions des voies nerveuses conductrices en cas de parésie ou de paralysie.

Diagnostic différentiel

Lorsqu'un signal hyperintensif intraventriculaire est détecté à l'IRM, un diagnostic différentiel de ventriculite avec hémorragie intraventriculaire est réalisé. La pratique clinique montre que dans des cas relativement rares, un signal hyperintensif pathologique est détecté:

- dans 85% des cas avec le mode FLAIR;

- dans 60 % des cas en mode T1-VI avec contraste;

- dans 55 % des cas – en mode DVI. [ 23 ]

Il est important de prendre en compte que des zones d'hyperintensité périventriculaire de type limitrophe sont également observées chez les patients atteints d'hydrocéphalie, sans complications infectieuses, qui sont associées à une migration transépendymaire du liquide céphalorachidien et à la formation d'un œdème périventriculaire. [ 24 ]

Qui contacter?

Traitement ventriculite

La mesure la plus importante dans le traitement de la ventriculite est l'antibiothérapie. Pour optimiser l'efficacité de ce traitement, un ensemble de médicaments est sélectionné pour la phase initiale, en tenant compte de la cause présumée de la maladie et des indicateurs microbiologiques. Le médecin détermine la posologie et la fréquence d'administration des antibiotiques les plus appropriées. [ 25 ]

La prescription rationnelle de médicaments implique la détermination du facteur étiologique de la maladie et la détermination de la sensibilité de la culture isolée du micro-organisme aux antibiotiques. Les méthodes bactériologiques permettent d'identifier l'agent pathogène deux à trois jours après le prélèvement du matériel. La sensibilité des micro-organismes aux antibactériens peut être évaluée 24 à 36 heures plus tard. [ 26 ]

Le traitement antibactérien des patients atteints de ventriculite doit être instauré le plus tôt possible, sans attendre les résultats des diagnostics instrumentaux et de l'examen du liquide céphalorachidien, immédiatement après la prise de sang pour stérilité. Les doses d'antibiotiques sont fixées comme étant les doses maximales autorisées. [ 27 ]

Le traitement empirique de la ventriculite implique nécessairement l'utilisation de vancomycine en association avec le céfépime ou la ceftriaxone. Si le patient a plus de 50 ans ou si la maladie a été précédée d'un déficit immunitaire, l'amikacine est prescrite comme traitement adjuvant. [ 28 ]

Un autre traitement, adapté aux patients présentant des réactions allergiques sévères aux antibiotiques bêta-lactamines, consiste à utiliser de la moxifloxacine ou de la ciprofloxacine en association avec la vancomycine. Les patients de plus de 50 ans ou souffrant d'un déficit immunitaire reçoivent également du triméthoprime/sulfométhoxazole. [ 29 ]

Environ 15 minutes avant la première administration du médicament antibactérien, une injection de dexaméthasone doit être administrée à la dose de 0,15 mg par kilogramme de poids corporel. Si des diplocoques à Gram positif sont détectés lors de l'examen microscopique du sédiment du liquide céphalorachidien, ou si une réaction d'agglutination au latex de pneumocoques est détectée dans le sang ou le liquide céphalorachidien, l'administration de dexaméthasone est poursuivie toutes les 6 heures pendant 2 à 4 jours, à la même dose. Dans les autres cas, la dexaméthasone ne doit pas être utilisée. [ 30 ]

La ventriculite peut nécessiter une administration intraventriculaire supplémentaire d'agents antibactériens. Ainsi, la vancomycine, la colistine et les aminosides sont considérés comme des médicaments sûrs et efficaces à cet effet. La polymyxine B est considérée comme l'option optimale. La posologie est établie empiriquement, en tenant compte de l'obtention de la concentration thérapeutique requise du médicament dans le liquide céphalorachidien. [ 31 ]

L'administration épidurale des médicaments suivants est possible:

- Vancomycine 5 à 20 mg par jour;

- Gentamicine 1 à 8 mg par jour;

- Tobramycine 5 à 20 mg par jour;

- Amikacine 5 à 50 mg par jour;

- Polymyxine B 5 mg par jour;

- Colistine 10 mg par jour;

- Quinupristine ou Dalfopristine 2 à 5 mg par jour;

- Teicoplanine 5 à 40 mg par jour.

Tous les antibiotiques bêta-lactamines, en particulier les pénicillines, les céphalosporines et les carbapénèmes, ne conviennent pas à l’administration sous-arachnoïdienne car ils augmentent l’activité épileptique.

La combinaison de l’administration intraveineuse et intraventriculaire d’antibiotiques est toujours préférable et efficace. [ 32 ]

Lorsque les résultats de l'étude du liquide céphalo-rachidien et de la résistance de la flore microbienne à l'antibiothérapie sont prêts, le médecin corrige le traitement antibactérien en sélectionnant un médicament auquel les micro-organismes sont particulièrement sensibles. [ 33 ]

L'effet de l'antibiothérapie est évalué en fonction d'indicateurs cliniques et de laboratoire:

- affaiblissement et disparition des symptômes cliniques;

- élimination de l'intoxication;

- stabilisation des indicateurs de diagnostic de laboratoire;

- « pureté » des cultures répétées de liquide céphalo-rachidien.

Outre l'antibiothérapie, les patients atteints de ventriculite subissent souvent un drainage des ventricules cérébraux afin d'éliminer une hydrocéphalie aiguë, résultant de l'occlusion du canal rachidien par du pus et des détritus. Il est important de respecter scrupuleusement les règles d'asepsie et d'antisepsie pendant l'intervention, de changer régulièrement les pansements, de traiter les zones de drainage et de veiller à la propreté des connecteurs et des récipients destinés au liquide céphalorachidien. [ 34 ]

La durée du traitement des patients est déterminée en fonction du type d’agent pathogène:

- au moins deux semaines pour les pneumocoques;

- une semaine pour les streptocoques du groupe B;

- trois semaines pour les entérobactéries.

Au cours du processus de traitement, une évaluation de l’efficacité clinique et biologique est effectuée.

En cas d'inefficacité de l'antibiothérapie, une chirurgie endoscopique est recommandée deux semaines après le début du traitement afin de réviser les ventricules, à l'aide d'un endoscope élastique et en rinçant le système avec une solution de Ringer ou un autre médicament similaire. L'endoscopie peut être répétée: la procédure est répétée en l'absence de dynamique positive dans les trois semaines suivant l'intervention précédente. [ 35 ]

Tout au long du séjour à l'hôpital, les médecins surveillent les signes vitaux et les maintiennent à un niveau optimal grâce à une perfusion constante et prudente de solutions salines. Ils surveillent également la qualité de la diurèse. Pour prévenir l'épuisement, ils assurent une nutrition parentérale et assurent les soins d'hygiène.

Le traitement symptomatique supplémentaire de la ventriculite comprend:

- correction des conditions hypoxiques (ventilation artificielle);

- mesures antichoc (corticoïdes, Héparine, Fraxeparine, Gordox, Contrycal);

- traitement de détoxification soigneux (Infucol, Heisteril, plasma frais congelé, albumine);

- traitement de déshydratation et anti-œdème (Mannitol, solution de Sorbitol à 40 %, Lasix);

- amélioration de la protection métabolique et neurovégétative des structures cérébrales (Nootropil, Cavinton, Trental, Actovegin);

- compensation des coûts énergétiques (Moriamine, Polyamine, Lipofundin, etc.).

Pour soulager la douleur, des analgésiques (y compris des narcotiques) et des anti-inflammatoires non stéroïdiens sont utilisés.

La prévention

La neurochirurgie moderne fait appel à des cathéters ventriculaires imprégnés d'agents antibactériens (méthode d'imprégnation), ce qui contribue à réduire le risque d'infection lors du drainage. La pratique montre que l'utilisation de tels cathéters, associée au respect rigoureux des autres mesures préventives, permet de réduire le risque d'infection à près de 0 %. [ 36 ], [ 37 ], [ 38 ]

Il est possible de prévenir le développement d'une ventriculite. Pour ce faire, il est nécessaire de traiter rapidement les pathologies ORL et dentaires, d'éviter les blessures et le contact avec des personnes infectées, de renforcer le système immunitaire et d'éviter l'intoxication et le stress. [ 39 ], [ 40 ]

Prévoir

Selon les données publiées par les spécialistes, le taux de mortalité des patients atteints de ventriculite post-drainage varie de 30 à 40 %. Chez les patients de tous âges ayant subi une intervention neurochirurgicale avec complications telles qu'une méningite ou une ventriculite, un pronostic clinique défavorable a été observé dans près de 80 % des cas, notamment:

- dans plus de 9 % des cas, le décès du patient a été observé;

- dans plus de 14 % des cas, un état végétatif persistant s'est développé;

- Près de 36 % des patients ont développé des changements pathologiques graves;

- Dans près de 20 % des cas, des modifications pathologiques modérées ont été observées.

Plus de 20 % des patients se sont bien rétablis, et 60 % des enfants ont présenté une évolution positive. Le pronostic le plus défavorable concernait principalement les personnes de plus de 46 ans présentant un tableau neurologique focal ou un niveau de conscience inférieur à 14 points selon l'échelle de coma de Glasgow. Un pronostic défavorable était associé aux cas nécessitant une ventilation artificielle.

En général, chez les patients atteints de ventriculite d'origines diverses (y compris post-drainage et autres options évolutives), le taux de mortalité est d'environ 5 %. Le pronostic est extrêmement défavorable si la ventriculite survient suite à la pénétration d'une microflore multirésistante. Par exemple, en cas d'infection par Acinetobacter baumannii, le taux de mortalité, même avec une administration systémique de colistine, est supérieur à 70 %. Le nombre de décès dans une telle situation peut être considérablement réduit en complétant le traitement systémique par l'administration intraventriculaire de colistine.

Les indicateurs ci-dessus reflètent les données pronostiques présentées par des auteurs étrangers. Dans les pays post-soviétiques, ces informations sont insuffisantes en raison du manque de recherches sérieuses sur la question. Il n'existe qu'un indicateur statistique général de décès chez les patients atteints de ventriculite, dont le taux est compris entre 35 et 50 %, voire plus.

On peut conclure que la ventriculite est un problème qui nécessite une étude approfondie, tant pour prévenir le développement de la pathologie que pour assurer son succès thérapeutique.