Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.

Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.

Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.

Les gliomes dans le collimateur des flavonoïdes: mécanismes d'action et formes intelligentes d'administration

Dernière revue: 18.08.2025

">

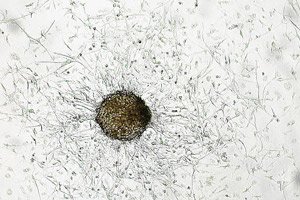

">Les gliomes sont les tumeurs les plus fréquentes du système nerveux central, et le glioblastome reste leur forme la plus agressive. Malgré la chirurgie, la radiothérapie et le témozolomide, le pronostic de nombreux patients est sombre. Dans ce contexte, des idées non conventionnelles sont utilisées, des vecteurs viraux aux… polyphénols alimentaires. Une nouvelle revue de la littérature publiée dans Nutrients a recueilli des données sur trois « stars » des flavonoïdes végétaux – la lutéoline, la quercétine et l'apigénine – et leurs effets antitumoraux dans des modèles cellulaires et animaux de gliomes. Elle a également levé le principal obstacle: comment faire passer ces molécules à travers la barrière hémato-encéphalique (BHE) et les maintenir dans le sang suffisamment longtemps pour être utiles.

En bref: ces trois composés peuvent stopper la division cellulaire du gliome, déclencher l’apoptose, interférer avec la vascularisation et la migration tumorale, mais leur biodisponibilité est faible, leur métabolisme rapide et leur passage à travers la barrière hémato-encéphalique est difficile. Par conséquent, les principaux progrès portent désormais sur les formes d’administration intelligentes (nanoliposomes, mikeles, « bilosomes », nanoparticules de PLGA et même systèmes de gels intranasaux).

Arrière-plan

Les gliomes sont les tumeurs primitives du SNC les plus fréquentes, et le glioblastome reste leur variante la plus agressive: malgré la chirurgie, la radiothérapie et le témozolomide, le pronostic est souvent défavorable. Ceci incite à rechercher des approches adjuvantes et combinées capables de lutter simultanément contre la prolifération tumorale, l'invasion, l'angiogenèse et la résistance aux médicaments. Dans ce contexte, un intérêt croissant est porté aux polyphénols alimentaires – des molécules à action multi-cibles (régulation de PI3K/AKT/mTOR, NF-κB, glycolyse, EMT, angiogenèse), parmi lesquelles les flavonoïdes lutéoline, quercétine et apigénine se distinguent. Dans les modèles précliniques de gliomes, ils inhibent la croissance et la migration cellulaires, déclenchent l'apoptose et augmentent la sensibilité à la radiothérapie/chimiothérapie.

Cependant, la principale raison pour laquelle les candidats « naturels » n'ont pas encore atteint le stade clinique réside dans la pharmacocinétique et les barrières d'administration. La lutéoline, la quercétine et l'apigénine se caractérisent par une faible solubilité et une conjugaison rapide, et traversent difficilement la barrière hémato-encéphalique; les concentrations « en plaque » sont manifestement insuffisantes pour obtenir un effet thérapeutique. Par conséquent, la recherche se concentre sur les vecteurs intelligents (nanoliposomes, micelles polymères, nanoparticules de PLGA, « bilosomes », gels intranasaux) qui augmentent la biodisponibilité, prolongent la circulation et améliorent la pénétration tumorale, ainsi que sur les tests de synergies avec la radiothérapie et le témozolomide pour des schémas thérapeutiques à dose réduite. C'est cet écart translationnel – entre une biologie convaincante et l'administration à la cible – que la littérature moderne tente de combler.

En fin de compte, le défi scientifique est de confirmer dans des modèles précliniques standardisés que les nanoformes de flavonoïdes atteignent des concentrations efficaces dans le tissu tumoral et améliorent les résultats « durs » (volume, Ki-67, angiogenèse, survie), d’identifier les biomarqueurs de réponse (y compris les signatures de microARN et les effets métaboliques), puis de transférer les meilleurs candidats aux premiers essais cliniques comme adjuvants aux normes actuelles.

Qui est qui et comment ça marche

- Lutéoline (persil, céleri, thym, menthe): dans les modèles de gliome, elle régule négativement les voies PI3K/AKT/mTOR, augmente le stress ROS et la perméabilité mitochondriale, active les caspases 3/8/12, modifie l'équilibre des médiateurs lipidiques en faveur des céramides (signalisation antitumorale) et régule négativement la S1P. Il existe des preuves d'un effet sur les microARN (miR-124-3p, miR-17-3p) et le régulateur Musashi, une protéine de liaison à l'ARN, qui réduit indirectement l'invasion et la résistance aux médicaments. Chez la souris, les xénogreffes de GBM rétrécissent sans perte de poids ni hépatotoxicité.

- Quercétine (oignons, pommes, baies, chou): outre son effet antiprolifératif, elle agit en synergie avec la chimiothérapie classique (dans plusieurs modèles, avec le cisplatine; dans le gliome, avec le témozolomide, elle a réduit la toxicité sur le poids corporel). Dans les xénogreffes, elle a réduit le volume tumoral, le Ki-67, inhibé l'EMT (les taux de N-cadhérine, de vimentine, de β-caténine et de ZEB1 ont diminué; l'E-cadhérine a augmenté), et les nanoformes avec quercétine ont interrompu la néoangiogenèse via VEGFR2.

- Apigénine (camomille, persil, céleri, thym): inhibe la migration et déclenche l’apoptose cellulaire; dans les modèles vivants, cet effet est moins stable. Dans une étude, seule une réponse modérée a été obtenue contre le gliome C6; dans une autre, l’apigénine a agi comme radiosensibilisateur: elle a supprimé la glycolyse (HK, PFK, PK, LDH), réduit GLUT1/3 et PKM2, rendant ainsi les cellules plus sensibles à une irradiation de 8 Gy.

Presque toutes ces molécules souffrent du même problème: faible solubilité, faible biodisponibilité orale, conjugaison hépatique rapide et faible pénétration de la barrière hémato-encéphalique. Les chercheurs se tournent donc vers les technologies d'administration, et cela semble fonctionner.

Comment ils sont « livrés » à la cible

- Nanoliposomes et micelles polymères (dont MPEG-PCL): stabilisent la molécule, améliorent le profil de distribution, augmentent l'absorption par les cellules du gliome.

- Bilosomes et systèmes enrobés de chitosane pour la voie intranasale: augmentent la fluidité membranaire/le temps de rétention dans la cavité nasale et améliorent l'accès au SNC, en contournant certaines barrières.

- Nanoparticules PLGA, « magnétoliposomes », conjugués albumine/lactoferrine, etc.: améliorent le transport à travers la BHE et l'accumulation dans la tumeur; les plateformes individuelles transportent spécifiquement la quercétine + inhibiteur métabolique (3-BP), qui a réduit l'angiogenèse et le volume tumoral chez la souris.

Pour être honnête, tout cela est encore au stade préclinique. Aucun des composés n'a encore été soumis à des essais randomisés chez des patients atteints de gliomes, et la comparabilité des études animales est limitée par les différences de conception, de dosage et de durée. Cependant, il existe quelques pistes quant à la combinaison à adopter.

Qu'est-ce qui peut améliorer l'effet à l'avenir?

- Les combinaisons avec la radiothérapie (apigénine comme radiosensibilisateur) et avec le témozolomide/d'autres cytostatiques (quercétine/lutéoline) sont une idée pour tester des schémas thérapeutiques d'épargne dose.

- Profilage des microARN: la lutéoline/apigénine modifie probablement le « réseau » de régulation des gènes tumoraux; l'omnique systématique pourrait suggérer des cibles et des biomarqueurs de réponse.

- Modélisation PK/PD: aidera à sélectionner les schémas posologiques et les « fenêtres » pour maintenir les concentrations thérapeutiques dans le tissu tumoral avec des risques minimes.

- Standardisation des modèles: aujourd’hui, la diversité des méthodes rend difficile la comparaison des effets entre les études; des protocoles avec des critères d’évaluation uniformes (volume, Ki-67, densité vasculaire, survie) sont nécessaires.

Enfin, une conclusion « terrestre » importante: boire de la tisane à la camomille ou manger davantage de persil est certes bénéfique, mais ne constitue pas un traitement contre le gliome. Les concentrations efficaces lors des expériences sont incomparables avec celles fournies par une alimentation normale, et l'approche par compléments alimentaires comporte à la fois des risques et des illusions. Si ces molécules ont un avenir clinique, alors elles le seront sous forme nanométrique et en association, et non comme « médicaments naturels » indépendants.

Résumé

La lutéoline, la quercétine et l'apigénine présentent une activité antigliome convaincante sur les lignées cellulaires et chez l'animal, mais leur développement clinique est limité par la pharmacocinétique et la barrière hémato-encéphalique. L'arsenal thérapeutique comprend déjà des solutions technologiques pour l'administration et des combinaisons logiques avec la radiothérapie/chimiothérapie; la prochaine étape consiste à mener des essais précliniques et cliniques bien conçus avec des biomarqueurs de réponse.

Source: Justyńska W., Grabarczyk M., Smolińska E., et al. Polyphénols alimentaires: la lutéoline, la quercétine et l’apigénine comme agents thérapeutiques potentiels dans le traitement des gliomes. Nutrients. 2025; 17(13): 2202. https://doi.org/10.3390/nu17132202